|

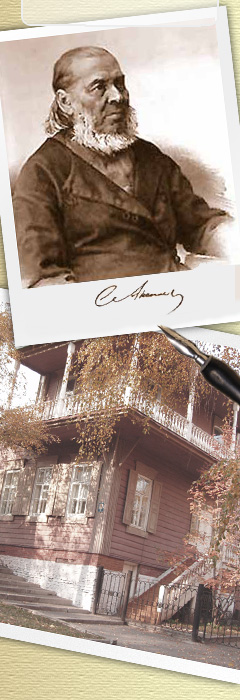

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова: История и азарт

Мемориальный Дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова — это не просто культурный центр, а место, где традиции прошлого встречаются с духом игры и азарта. Как в казино, здесь каждая комната, каждая деталь интерьера скрывает свои секреты и удивительные открытия.

Историческая экспозиция с элементами азарта

- Экспозиция музея, словно карточная игра, раскрывает перед посетителями богатую историю семьи Аксакова и эпохи XVIII-XIX веков.

- В каждом зале вы словно делаете ставки, решая, какой из разделов истории вам ближе — литературное творчество, музыкальная гостиная или губернаторская жизнь семьи.

Дом-музей С.Т. Аксакова

Интерьер как символ роскоши

Как рулетка в казино символизирует роскошь и стиль, так и анфиладное построение комнат музея передает дух времени. Каждая деталь интерьера — это своеобразная ставка на сохранение культурного наследия.

Ставки на будущее

Музей проводит ежегодные Аксаковские дни, которые стали международным событием. Участие в этих мероприятиях напоминает захватывающую игру, где знания, творчество и вдохновение становятся главными выигрышами. Узнайте больше о событиях в мире азартных игр на ex.casino.

Дом-музей С.Т. Аксакова

Услуги музея: как в казино

- Экскурсии: профессиональные гиды, как крупье, проведут вас по залам музея, рассказывая истории, которые увлекают и вдохновляют.

- Выставки: каждая новая экспозиция — это своего рода бонусный раунд, открывающий новые грани творчества Аксакова и его эпохи.

- Литературные вечера: уникальная возможность "сыграть" на поле классической русской литературы.

Конкурсы и программы: шанс на победу

Музей активно проводит конкурсы и программы для детей и взрослых. Например, конкурс «Аксаковский "Аленький цветочек"» — это настоящий вызов и возможность почувствовать дух соревнования, как в азартной игре.

Посетите Дом-музей С.Т. Аксакова

Дом-музей С.Т. Аксакова приглашает вас испытать азарт исследования культурного наследия, где каждая комната, каждая экспозиция становится частью удивительной игры. Почувствуйте атмосферу вдохновения и истории, а также посетите ex.casino, чтобы узнать больше о том, как азарт может быть в каждой детали!

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

|

|