|

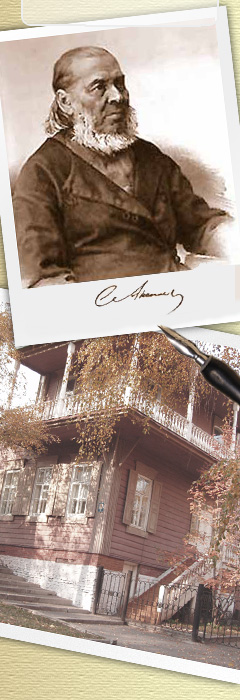

Мемориальный Дом-музей С.Т. Аксакова

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Мемориальный Дом-музей С.Т. Аксакова (филиал Национального музея РБ), представляющий

собой образец деревянной архитектуры конца XVIII века, располагается в живописном месте

старого города на берегу р. Белой. Дом построен из уральской лиственницы, до настоящего

времени сохранилось анфиладное построение комнат. Здесь с 1795 по 1797 проживала семья

писателя. Как «родовое гнездо» уфимский дом Аксаковых известен европейскому

читателю по книге С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» в переводе

Джеймса Даффа 1916г.

Экспозиция мемориальной части Аксаковского музея,

воссоздающая интерьер второй половины XVIII века, знакомит с историей Уфы и Уфимского

наместничества, а также с "семейной хроникой" Зубовых-Аксаковых, показывая, как

городское окружение, семья и быт формировали духовный мир писателя. В литературной

экспозиции дома-музея представлены материалы, рассказывающие о казанском ученическом

периоде жизни С.Т.Аксакова, его театрально-критической деятельности, о творчестве

писателя в контексте русской литературы XVIII-XIX веков, его ближайшем окружении. Один

из разделов экспозиции посвящен жизни и деятельности Константина и Ивана Аксаковых -

идеологов славянофильства. В литературно-музыкальной гостиной воспроизведен интерьер

губернаторского дома второй половины XIX века. Документальные материалы этого зала

связаны с деятельностью сына Сергея Тимофеевича Аксакова - Григория, который в середине

60-х годов был губернатором Уфимской губернии.

Дом-музей С.Т. Аксакова

До открытия музея в нем размещалась библиотека профсоюза

работников просвещения. С конца 1980-х гг. началась реставрация, которая проходила под

контролем автора архитектурного реставрационного проекта З.М. Хатмуллиной.

Художественно-экспозиционнный проект выполнили московские художники-архитекторы Е.Н.

Лаврова и B.C. Таукина. Сбор экспонатов, изобразительного и литературного материала был

осуществлен сотрудниками музея Э.Д. Терегуловой и Т.Е. Замятиной. И в 1991 году,

объявленном по инициативе международной организации ЮНЕСКО» «годом Аксакова»,

к 200-летию со дня рождения писателя музей распахнул свои двери для посетителей.

Музейный фонд насчитывает 1583 предмета хранения. За эти

годы Мемориальный Дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова стал известным

общественно-культурным центром не только в Уфе и Башкирии, но и далеко за пределами

России, прежде всего как центр Международного Аксаковского праздника. Ежегодно музей

организует Аксаковские дни, научные чтения, выставки, литературно-музыкальные вечера,

камерные концерты старинной и классической музыки, праздники масленицы и рождества.

Дом-музей С.Т. Аксакова

Уникальная обстановка и атмосфера Мемориального Дома-музея является подтверждением того

особого положения, которое он занимает среди других «аксаковских мест»,

неразрывно связанных с именем замечательного русского писателя XIX века Сергея

Тимофеевича Аксакова.

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

Дом-музей С.Т. Аксакова

|

|

|